今津の「生きた化石」カブトガニ

限られた環境にのみ生息!

カブトガニは、恐竜がいた時代よりもはるか昔である約2億年前からほとんど姿を変えていないため、「生きた化石」と呼ばれます。「カブトガニ」という名前や見た目から、エビやカニの仲間のように思われがちですが、どちらかといえばクモやサソリに近い仲間です。

日本国内だと、瀬戸内海に面する地域と、北九州の一部の地域に分布しています。福岡市内では、今津干潟が貴重な産卵場所になっています。

カブトガニの生息環境は、広大な干潟と砂浜を有する波の穏やかな浅い海に限られます。砂浜や干潟は、カブトガニの産卵場所や、卵からかえった幼生の生育場所として欠かせません。

カブトガニ

カブトガニの特徴

カブトガニは大きいものだと全長70センチメートルにもなります。肉食寄りの雑食性で、泥の中を動き回り、足に引っかかったゴカイなどを食べます。

全身は、固いキチン質の甲羅で覆われており、この甲羅は成長するにつれて厚く、固くなります。

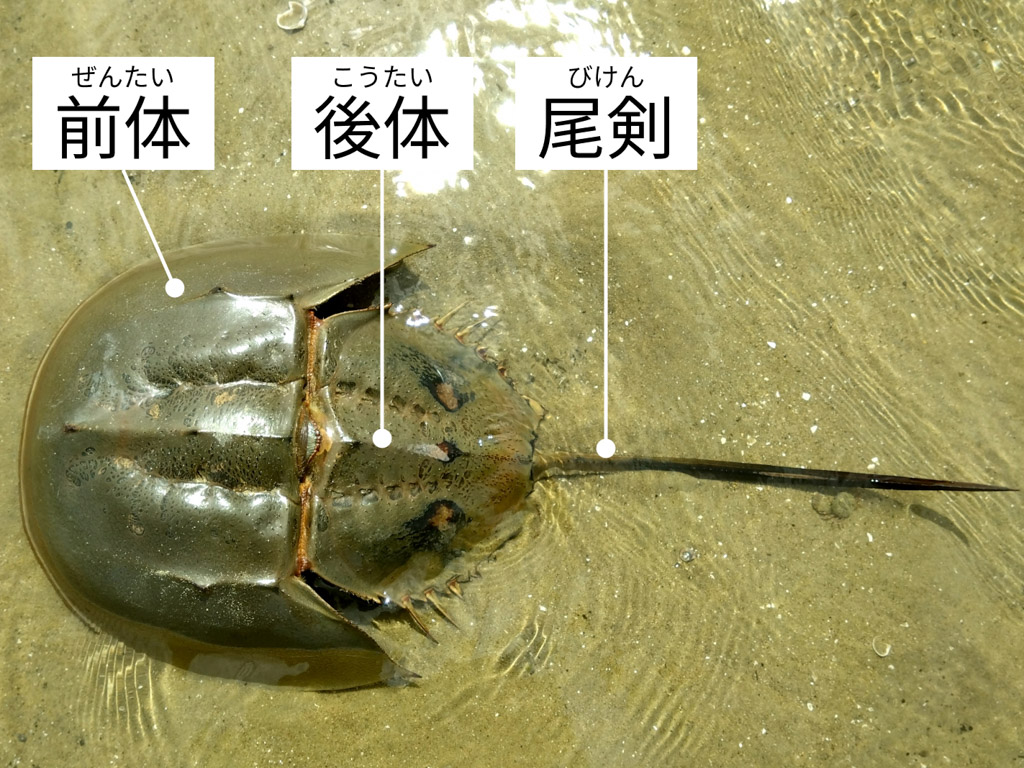

体は前体(ぜんたい)部、後体(こうたい)部、尾剣(びけん)部の三部に分けられます。前体部の腹側には6対の胸肢(きょうし)があり、一対目は食事用、二~五対目は歩行用、特に大きな六対目は泥に埋もれないように体を支えるのに用いられます。

干潟でカブトガニを見られるのは、水温が温かい7~9月の3か月間程度です。それ以外の期間は、沖合の少し深いところにもぐって、エサを食べず冬眠しています。

カブトガニの体の部位

福岡市内での保全の取組み

カブトガニは、環境省および福岡県のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定されている、とても希少ないきものです。福岡市では、地元住民・漁業関係者・自然保護団体等と力を合わせて、干潟の保全や、幼生の生息数調査など、カブトガニを守る取組みを行っています。